عبد الغني دياب

رغم تمسّك جمهورية الصين الشعبية، ظاهريًا، بمبدأ عدم التدخّل، تشير الوقائع الميدانية إلى تباين واضح بين الخطاب الدبلوماسي والممارسات الفعلية، خاصة في المجال الرقمي. فبيكين تُتهم بشكل متزايد باستغلال قدراتها التكنولوجية والبحرية لاختراق الأنظمة الرقمية العالمية أو زعزعة استقرارها.

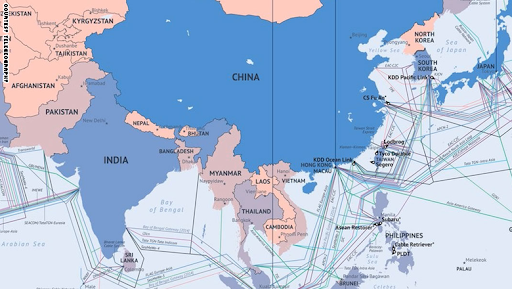

واحدة من أخطر التطورات في هذا السياق هي الاعتداءات الممنهجة على الكابلات البحرية، التي تنقل أكثر من 95% من بيانات الإنترنت والاتصالات المالية والعسكرية العالمية. في مطلع 2023، اتُهمت الصين بقطع الكابلين الوحيدين اللذين يربطان جزر ماتسو التايوانية بالعالم، ما أدى إلى عزل أكثر من 14 ألف شخص عن الإنترنت لمدة ستة أسابيع.

وقد ازدادت مصداقية هذه الاتهامات في فبراير 2025، عندما أصدرت محكمة تايوانية حكمًا بالسجن على قبطان سفينة صينية بعد إدانته بتخريب متعمد للكابلات البحرية، في سابقة وُصفت بأنها “قضية مفصلية” في هذا الملف الحساس، بحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

وهذا التهديد لا يقتصر على تايوان وأوروبا، بل يمتد ليشمل مناطق استراتيجية مثل الخليج العربي.

هذا التقرير يستعرض الأدلة المتزايدة على استهداف الصين للبنية التحتية الرقمية البحرية، ويطرح سؤالًا جوهريًا:

هل تسعى الصين فعلاً إلى تقويض البيئة الرقمية الدولية من خلال استهداف الكابلات البحرية؟

أهمية الكابلات البحرية والمخاطر الاستراتيجية لتخريبها

تُعد الكابلات البحرية العمود الفقري للتواصل العالمي. فحوالي 97% من حركة البيانات العابرة للقارات تمر عبرها، بما في ذلك المعاملات المصرفية، الاتصالات العسكرية، وتدفق المعلومات الحكومية والتجارية.

وبينما توفّر هذه الكابلات سرعة واستقرارًا أكبر من الأقمار الصناعية، إلا أنها تعاني من ضعف الحماية القانونية والرقابية، مما يجعلها عرضة للتخريب. وفي مناطق مثل دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد على هذه الكابلات لتسعير النفط، والتجارة الرقمية، والتنسيق العسكري، فإن أي خلل فيها قد يؤدي إلى شلل اقتصادي وأمني فوري.

الأدلة على تورط الصين في تخريب الكابلات البحرية

شهدت الأعوام الأخيرة حوادث متكررة تثير القلق:

تايوان (يناير 2023 ويناير 2025) تم الإبلاغ عن انقطاع في الكابلات بعد مرور سفن مثل “شونكسين 39″، التي تملكها شركات على صلة مفترضة بالحكومة الصينية. هذه الحوادث تُعد جزءًا من نمط أوسع: فقد وثّقت السلطات التايوانية 36 حالة من تخريب الكابلات البحرية بفعل قوى خارجية بين عامي 2019 و2023، ما يُبرز الطبيعة المتكررة لهذا التهديد.

بحر البلطيق (أكتوبر 2024) تضررت كابلات فنلندا-إستونيا أثناء وجود سفن صينية في المنطقة.

البحر الأحمر (2024) أفادت شركات اتصالات خليجية ببطء غير مبرر في تدفق البيانات، وتزامن ذلك مع تحركات بحرية صينية قرب باب المندب.

تشير هذه الحوادث إلى استراتيجية هجينة تعتمد على العمليات غير المباشرة، بهدف اختبار استجابة المجتمع الدولي، دون الانزلاق إلى صدام عسكري مباشر.

مخاطر متزايدة على الخليج العربي والإقليم

دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد بشكل شبه كامل على الكابلات البحرية العابرة للبحر الأحمر وبحر العرب والخليج العربي، في مجالات تمسّ الأمن القومي مباشرة:

تسعير النفط وتحويل الأموال يتم لحظيًا عبر هذه الكابلات.

العمليات العسكرية والاستخباراتية المشتركة مع الحلفاء الغربيين تمر عبر أنظمة اتصال بحرية حساسة.

الاقتصادات الرقمية الناشئة (مثل مشاريع المدن الذكية والسحابات السيادية) تعتمد على اتصال غير متقطع وعالي السرعة.

أي استهداف متعمد أو غير مباشر لهذه الكابلات قد يؤدي إلى:

شلل مالي مؤقت في أسواق الطاقة.

انقطاع الاتصالات العسكرية والاستخباراتية الحيوية.

تضرر البنية التحتية الرقمية الناشئة، خاصة في السعودية والإمارات وقطر.

ويحذّر خبراء من مراكز مثل CSIS وRAND من أن الطرق البحرية التي تمر بها كابلات الخليج تمثل “نقاط اختناق استراتيجية”. فإذا تم استغلالها كأهداف في صراع رقمي محتمل، فإن دول الخليج قد تجد نفسها في مهبّ أزمة رقمية تمسّ الاقتصاد والسيادة معًا.

القدرات التكنولوجية الصينية وشبكة التجسس الرقمي العالمية

لا تقتصر أدوات الصين على الأساطيل البحرية، بل تشمل أيضًا شركات تكنولوجيا عملاقة مثل هواوي وZTE، التي وُجهت إليها اتهامات متكررة بزرع “أبواب خلفية” في شبكات الإنترنت والبنية التحتية في أفريقيا وأوروبا وآسيا.

ووفقًا لتقارير مؤسسة RAND، فإن هذه التقنيات تُستخدم كأدوات مزدوجة الغرض، ما يهدد سرّية البيانات وتكاملها. كما تملك الصين سفنًا متخصصة بقطع الكابلات في أعماق تصل إلى 4000 متر، أي خارج نطاق قدرات سفن الإصلاح التقليدية. وتُستخدم أيضًا أساليب مثل تغيير أعلام السفن وإخفاء بيانات تتبعها لتضليل الرقابة.

الفجوة بين خطاب الصين وممارساتها

رغم تكرار الخطاب الصيني الرسمي حول “السلام الرقمي” و”المستقبل المشترك للبشرية”، إلا أن الواقع الميداني يعكس تناقضًا صارخًا مع هذا الخطاب. فالصين، كما يرى باحثو CSIS وCSBA، تعتمد تكتيكات رمادية تقع بين الحرب والسلام، مستفيدة من الغموض القانوني والتقني في مجال الكابلات البحرية.

هذا التباين بين الخطاب الدبلوماسي والسلوك العملي يعقّد قدرة الدول على الرد، ويزيد من مخاطر الانزلاق نحو صراعات غير تقليدية.

ويُضاف إلى ذلك بُعد خطير آخر: يتمثل في صعوبة توجيه الاتهام المباشر في هذا النوع من العمليات. فالعبث بالكابلات البحرية يتم غالبًا بصمت، وبتقنيات تمويه عالية، ومن خلال فواعل غير حكومية ظاهريًا، مما يجعل من إثبات المسؤولية القانونية أمرًا بالغ التعقيد. هذا الغموض المقصود يمنح الفاعل (وفي هذه الحالة الصين) مساحة للمناورة دون تحمل تبعات دولية مباشرة، ويعقّد من قدرة المجتمع الدولي على اتخاذ مواقف حازمة أو الردع الوقائي الفعّال.

دعوة للاستيقاظ والتحرك الجماعي

لم تعد المسألة تدور حول ما إذا كانت هذه الحوادث تحدث فعلاً، بل حول كيفية التعامل معها. التجاهل لم يعد خيارًا. ومع ازدياد تعقيد البيئة الجيوسياسية، تصبح حماية الكابلات البحرية ضرورة أمنية لا تقل أهمية عن حماية الحدود البرية أو الجوية.

الصين، بقدراتها التكنولوجية وسلوكها الغامض، باتت تمثّل تهديدًا منهجيًا للبنية الرقمية العالمية. ومن هنا، على المجتمع الدولي أن يتحرك لحماية “الشرايين الصامتة” للحياة الحديثة، قبل أن تتحول أعماق المحيطات إلى ساحة صراع رقمي بلا انفجارات، لكن بعواقب مدمّرة.

إنذار من الأعماق

لم تعد كابلات الإنترنت البحرية مجرّد بنية تحتية تقنية، بل تحوّلت إلى أهداف استراتيجية في صراع خفي يدور تحت سطح البحر. تشير المعطيات بوضوح إلى أن الصين لا تكتفي بتوسيع نفوذها الجيوسياسي فوق الماء، بل تعمل أيضًا على إعادة رسم موازين القوة في الأعماق الرقمية، باستخدام أدوات هجينة يصعب رصدها أو الرد عليها.

في مواجهة هذا التهديد المتصاعد، لا يكفي الاكتفاء بالرصد أو الإدانات اللفظية. بل بات من الضروري على الدول – وخاصة الشركاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة، ودول الخليج العربي على وجه الخصوص – أن تتعامل مع حماية الكابلات البحرية كأولوية أمن قومي، لا كمجرد ملف تقني.

ففي عالم تحكمه البيانات، لم تعد الحروب تُخاض فقط بالسلاح، بل أيضًا بالصمت الرقمي، والقطع الخفي، والتشويش المدروس. وإذا لم يتم التحرك الآن، فقد تكون الموجة القادمة من الحرب الهجينة بلا رصاص… لكنها ستُسقط أنظمة، وتُعزل دولًا، وتُربك العالم من تحت سطح البحر.

المصدر: مركز العرب للأبحاث والدراسات