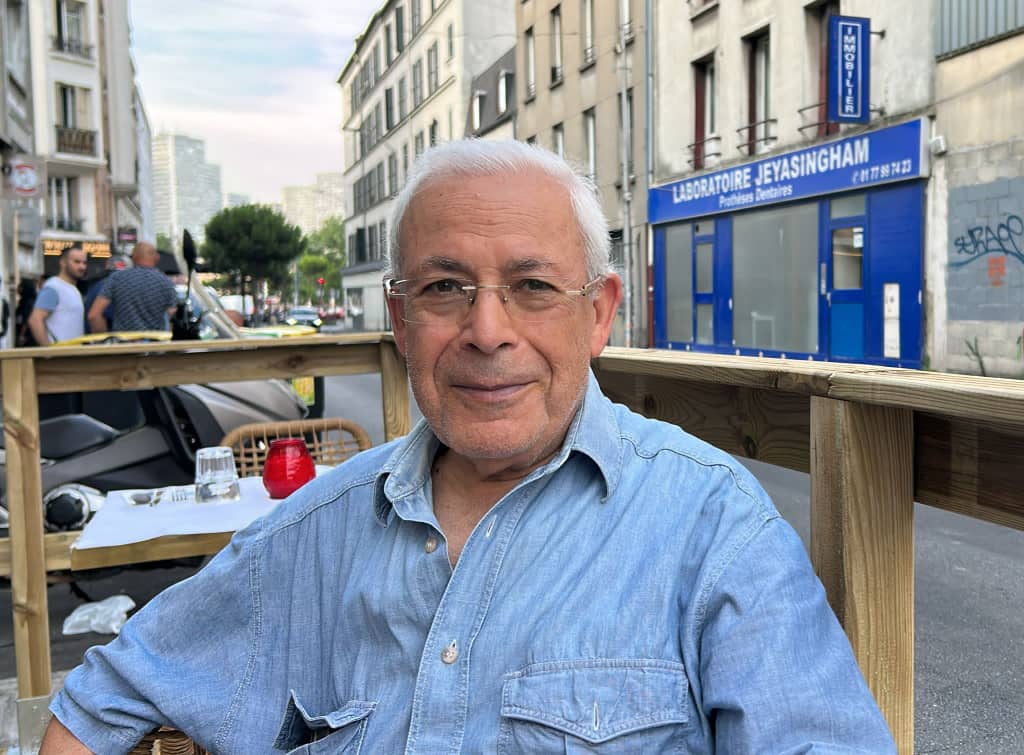

جسر – ياسر الظاهر

أجرت صحيفة “جسر” حواراً مطولاً مع المفكر والكاتب السوري برهان غليون، تمحور حول رؤيته لمفهوم التحول الديمقراطي في العالم العربي، وتقييمه لتجربته الفكرية والسياسية بعد الثورة السورية، إضافة إلى قراءته لدور المعارضة والمثقفين في مسار الثورة، وموقفه من تطورات المرحلة الانتقالية في سوريا، بما في ذلك الخطاب السياسي للسلطة الجديدة، وفرص الحوار الوطني، ومستقبل البلاد السياسي والدستوري.

إليكم نص الحوار كاملاً:

س1: لطالما ارتبط اسمكم بالدعوة إلى التحول الديمقراطي في العالم العربي. برأيكم، ما هي أبرز ملامح المشروع الديمقراطي الذي دافعتم عنه؟ وهل ترونه اليوم قابلًا للتطبيق في سوريا؟

الديمقراطية لم تكن في نظري مفصولة عن مشروع تحرري أشمل يجمع التحرر السياسي إلى التحرر الاجتماعي إلى التحرر الثقافي إلى التحرر الاقتصادي وتحقيق التنمية الإنسانية التي تخلّص الفرد من كل أشكال الارتهان والقهر. فلا يكون الفرد حراً إذا خضع لسلطان الحاجة أو لسلطان الجهل أو لسلطان التقليد أو لسلطان الاستبداد. ومنذ البداية لم يكن الصراع من أجل الديمقراطية الذي دعوت إليه منذ نشر كتابي الأول “بيان من أجل الديمقراطية” سوى المدخل لثورة اجتماعية تعنى بتغيير شروط الحياة المادية والثقافية للمجتمع حتى يمتلك كل فرد قراره ويصبح قادراً على الاشتراك في تقرير المصير العام. فالديمقراطية لا تزدهر في مجتمع بائس اقتصادياً وثقافياً وتقنياً، ولا في مجتمع مغيّب تسيطر على مصيره وقراره طغمة من رجال المال والأعمال أو طبقة من العسكريين والأمنيين وتحتكر فيه بعض النخب كل موارد البلاد المادية والرمزية، ولا في مجتمع مصدّع تنخره الحساسيات والانقسامات الطائفية القبلية والدينية أو مجتمع فاقد السيادة وخاضع لتلاعب القوى الأجنبية.

وفي مجتمعاتنا العربية التي لم تعرف الديمقراطية والحرية الشخصية والسيادة الشعبية لعبت الفكرة الديمقراطية في العقود العديدة السابقة دوراً كبيراً في معركة نزع الشرعية عن حكم الاستبداد والتمهيد لمشروع حكم سياسي يفتح الطريق أمام المشاركة الشعبية ويمكّن المجتمعات العربية من التفكير العقلاني والجماعي في مشاكلها الداخلية والتعرف على التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها والعمل على حلها قبل أن تنفجر وتدب الفوضى والحروب الأهلية. وإخفاقنا في تحقيق هذا الإصلاح الديمقراطي الذي عبرت عنه في سورية حركة “ربيع دمشق” (2001) لم يترك أمام البلاد والمجتمعات خياراً آخر سوى الثورة التي تحولت إلى صراع دامٍ بين عموم الشعب وحكم الطغمة العسكرية المافيوية.

هكذا جاء التغيير في شكل ثورة شعبية عارمة في أكثر من بلد عربي. وفي سورية كلف هذا الخيار، الذي دفع إليه نظام طغمة أقرب إلى العصابة الإجرامية منه إلى طبقة سياسية، دماراً شاملاً أيضاً أصاب الدولة والمجتمع معاً، فأضاف مهاماً وأولويات جديدة على جدول أعمال المجتمعات تتجاوز مسألة فتح نظم الحكم وإصلاحها لتمكين الشعب من المشاركة إلى إعادة بناء الدولة والمجتمع والاقتصاد والسياسة والثقافة والفكر الديني معاً، وهذا ما يضعنا من جديد أمام تحدي تغيير شامل، فكري وسياسي واجتماعي واقتصادي وديني، أي ثورة اجتماعية ديمقراطية طويلة الأمد ولا يمكن أن تحصل على شكل انقلاب.

س2: كيف تقيّمون تجربتكم الفكرية والسياسية بعد الثورة السورية؟ هل ما زلتم على يقين أن الديمقراطية هي الحل؟ أم أن الواقع السوري أفرز تعقيدات تتجاوز ذلك؟

لا أعتقد أنني قلت في أي نص أن الديمقراطية هي الحل، هذا تبسيط مخل وغير مفيد. فالديمقراطية ليست حلاً لجميع المشاكل والتحديات التي تواجهها الدول والمجتمعات ولا البلسم الشافي لجميع الأمراض. ولا يوجد مثل هذا البلسم الذي يضمن مواجهة التحديات جميعاً ويضمن رقيها وتقدمها في المدنية. تجيب الديمقراطية على مسألة أساسية هي تنظيم الحياة السياسية للمجتمعات وتقديم قواعد لممارسة الحكم وتداول السلطة بطريقة شرعية، أي سلمية وقانونية، بحيث لا تحتاج المجتمعات إلى الثورات وما يرافقها من مآسي ودمار، لتغيير الحكم، ولا إلى العنف لفرض السيطرة وتطبيق القانون. هذا ما يساعد على دعم الاستقرار الضروري لتراكم الخبرة والمعرفة والتطور الاقتصادي والاجتماعي ويعظم فرص التنمية الإنسانية عموماً. وفي هذا النظام السياسي الديمقراطي لا تبقى السياسة حكراً على نخبة ملكية أو أرستقراطية أو بيروقراطية أو عسكرية وإنما تصبح ممارسة شعبية عمومية، وتطور لهذا السبب ثقافة سياسية جديدة تستوعب الاختلاف والنقاش والتناقض، كما يمكن أن تشجع على العدالة الاجتماعية وتساهم في تقليص الفوارق بين الطبقات، كما تعزز مفهوم الأمة أو الشعب أو المواطنة على الانتماء للطائفة أو المنطقة أو الإثنية. فهي نمط لإدارة الشأن العام يقوم على مبادئ رئيسة:

-

سيادة الشعب، أي أن مصدر السلطة والشرعية هو الشعب الذي يعبر عن هذه السيادة عبر ممثليه المنتخبين إلى الجمعية التشريعية التي تمارس حق التشريع وسن القوانين له وباسمه،

-

تأسيس الحريات العامة الشخصية والجمعية وحمايتها من أعدائها الداخليين والخارجيين،

-

تداول السلطة من خلال انتخابات عامة دورية حرة تشكل مناسبة للمساءلة والمحاسبة وتبديل النخبة السياسية الحاكمة حسب الإجماع النسبي الشعبي،

-

وأخيراً مبدأ فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

هي إذن وسيلة لحل مشكلة الصراع على السلطة، أي على اختيار من يحكم وكيف، ومن ثم تجنب الحرب الأهلية والصراع المنفلت والفوضى التي تنجم عنه، كما شهدناها في تاريخنا المعاصر. لكن حل مسألة السلطة وهي مسألة شديدة الأهمية لا يعني تلقائياً حل جميع المسائل الأخرى التي تواجه المجتمعات ومنها مسألة التنمية الاقتصادية ومسألة العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة والفرص. وهو لا يعفي النخب الحاكمة أيضاً من ضرورة وضع الخطط والاستراتيجيات الضرورية لمواجهة التحديات الأخرى، التقنية والعلمية والتربوية، المتعلقة بردم الهوة الحضارية مع المجتمعات الأخرى، ولا من بناء دولة قانونية حديثة وإدارة مدنية فعالة وثقافة حية تقدم للأفراد حوافز معنوية وقيماً إيجابية وأملاً بالمستقبل ومبادئ تعطي معنى لحياتهم. هذا يعني أن التحرر السياسي لا يغني عن التحرر الاجتماعي والاقتصادي والفكري وإنما هو جزء من منظومة اجتماعية متكاملة تعزز قدرة المجتمعات على إنتاج شروط وجودها وتمدها بالحوافز المعنوية والقيم الإيجابية التي تزيد من الثقة الاجتماعية وتعمق روح التعاون والتكافل وتعزز الاستقرار وبذل الجهد والاستثمار والإبداع.

بل يمكن القول أن الديمقراطية كنظام سياسي ليست في أغلب الأحيان سوى الجائزة التي يقدمها التاريخ للمجتمعات عندما تنجح في تأمين شروط اندماجها في حضارة عصرها وتتغلب على عوامل تأخرها وعلى تناقضاتها وانقساماتها الطبيعية، الاجتماعية والدينية والإيديولوجية. فهي بالنسبة للنظم الاجتماعية كالزهرة التي تتوج مساراً طويلاً من التقدم في كفاءة المجتمعات وقدرتها على التحكم بنفسها وسيطرتها على شروط إعادة إنتاجها في الواقع التاريخي الذي تعيش فيه. وكما أن النبتة التي تعيش في أرض قاحلة وتعاني من نقص الماء والضوء والهواء لا تنتج زهراً ولا ثمراً ولكنها تعاني من الذبول واليباس كذلك المجتمعات التي تخفق في تأمين شروط وجودها الضرورية وتبقى تعيش في حالة أزمة دائمة ولا تجد وسيلة لحل تناقضاتها إلا بالعنف.

س3: كتبتم عن الحاجة إلى “تربية ديمقراطية” تسبق النظام الديمقراطي. هل من تجارب واقعية تلهمكم في هذا المسار عربياً أو عالمياً؟

لا يوجد نظام سياسي من دون ثقافة سياسية. وتعني الثقافة اكتساب الناس عقائد وأفكار ومفاهيم ترفع من وعيهم الجمعي العام وتؤكد على خيارات سياسية واجتماعية وتركز على قيم إنسانية من حريات فردية وعامة وحكم القانون وروح المواطنة التي تعني المساواة في الحقوق والواجبات وتأكيد أهمية الشعور بالمسؤولية الجماعية بموازاة تأكيد الحقوق الفردية. وهذا ما تقوم به عادة السياسات التعليمية والتربوية والثقافة العامة وما يضمرها ويركز عليها الأدباء والفنانون والإعلاميون والنشطاء والمثقفون عموماً من قيم إنسانية وفنية وأخلاقية.

ومجتمعاتنا لا تزال تفتقر إلى هذه الثقافة لأن ما عرفناه في العقود الماضية من السياسة والديمقراطية لا يتعدى استخدامنا للفكرة الديمقراطية في سبيل نقد ثم تقويض أسلوب الحكم الاستبدادي السائد. لذلك لم يحصل تطوير جدي للوعي الديمقراطي الذي لا ينمو إلا من خلال الممارسة السياسية، وهذا ما يحتاج إلى حد أدنى من الحريات الفكرية والنقابية والحزبية بما فيها حرية النقد والاختلاف والنقاش والمناظرات حول جميع المسائل التي تهم المجتمع، وكذلك إلى وجود نخب مثقفة منخرطة في الصراع الاجتماعي والسياسي والفكري مباشرة أو بصورة غير مباشرة. ولأننا حُرمنا من كل ذلك بقيت الديمقراطية عندنا دعوة إيديولوجية حملها بعض المثقفين والسياسيين. المفروض اليوم أن نحولها إلى حركة سياسية لا تدعو إلى إقامة نظم سياسية تستلهم المبادئ الديمقراطية والقيم الإنسانية التي ارتبطت بها عبر التاريخ الحديث من إطلاق للحريات الشخصية والجماعية وتأكيد حكم القانون والمساواة في المواطنة، وإنما تعمل على الأرض وبالوسائل القانونية على توسيع هامش استقلال المجتمع عن الدولة وبناء إرادة جمعية بهدف تحويل الشعب إلى فاعل سياسي في مواجهة السلطة والنخب الحاكمة مهما كانت، وإلى فرض رقابته عليها. بالمختصر معركتنا كانت ولا تزال حتى اليوم في هذا المجال هي تحويل الجمهور المفتت والمقسم دينياً وطائفياً وإثنياً وجهوياً إلى شعب، أي إلى قوة مستقلة واعية لمصالحها الجماعية، وحريصة على الدفاع عنها في مواجهة النخب الممسكة بالسلطة مهما كانت، حتى تلك التي أوصلها الشعب ذاته إلى مناصب المسؤولية.

س4: وجّه لكم بعض النقاد اتهامات بالاقتباس من الجاحظ وابن رشد في مؤلفاتكم دون إشارة صريحة إليهما، وتقديم ذلك كجزء من بنية فكرية معاصرة خاصة بكم. كيف تردّون على هذه الاتهامات؟ وما حدود الاستلهام من التراث في مشروعكم؟

لم أسمع بهذا من قبل. ولا يضيرني أن أقتبس من الجاحظ وابن رشد فهما عملاقان في الفكر والثقافة الإسلامية لكن ليس لهذا أي معنى فنحن نعيش في عصرين ومجتمعين مختلفين تماماً ونطرح إشكاليات مختلفة أيضاً تناقش مسائل جيوسياسية وسياسة حديثة وترتبط ببنية شعوب وأمم وقوميات ودول ديمقراطية وديكتاتورية وشروط عولمة وتحولات الهوية وغيرها من مسائل لم تطرح لا على الجاحظ ولا على ابن رشد ولا على مجتمع عربي أو غربي من قبل.

س5: هل ترون أن الفكر العربي الحديث بحاجة لإعادة قراءة التراث، أم القطيعة معه لصالح خطاب ديمقراطي علماني خالص؟

هذا اختلاق لتناقض فاسد وقع فيه العديد من المثقفين العرب حول التراث والحداثة وقد كتبت عنه في كتاب “اغتيال العقل” ولخصته في جملة بسيطة: “نأخذ من الحضارة دون أن نُؤخذ بها، ونحيي التراث ولا نحيا به”، أي نرفض الحلول الجاهزة المستوردة كما نرفض التقليد ومسايرة القدماء معاً لكن نقرأهما ونبحث فيهما لكننا نراهن على الإبداع والابتكار والتجديد. ليس هناك تناقض بين استيعاب الحديث وتمثله من جهة وإحياء التراث واستعادته فكلاهما ضروريان، إنما التحدي هو أن لا نؤخذ أو نستسلم لما قدماه من إجابات هنا وهناك وإنما نستلهم من كليهما ونشغل عقولنا وننطلق من واقعنا ومن التعرف على التحديات التي تواجهنا ولا ننقل إشكاليات الثقافات القديمة، سواء أكانت غربية حديثة أو شرقية قديمة، ولا نتقيد بها.

س6: كنتم من أبرز الشخصيات المدنية التي تصدرت واجهة العمل السياسي في بداية الثورة. برأيكم، لماذا أخفقت المعارضة في بناء بديل ديمقراطي موثوق؟

لم يكن هدف المعارضة التي ولدت في بداية الثورة بناء بديل ديمقراطي وإنما إسقاط النظام وإقامة سلطة جديدة تمهد الظروف والوسائل لانتخابات عامة تتيح للشعب أن يبني نظاماً ديمقراطياً أو على الأقل إنتاج سلطة تمثله، خاضعة لإرادته وخادمة لمصالحه. ومن أجل تحقيق ذلك كان من المفروض أن تنجح أطراف المعارضة وأحزابها وتنسيقياتها في إقامة علاقة ديمقراطية فيما بينها لحل خلافاتها بالوسائل السلمية أي بالحوار والتفاوض والتسويات والحيلولة دون حدوث الصراعات والانقسامات التي قوضت سمعتها وصدقيتها. وهذا كان يتطلب حداً أدنى من الثقافة الديمقراطية أو بالأحرى التمثل الفعلي لقيم الحوار والتفاوض والتعاون لتحقيق أهداف التغيير الوطني المشتركة. للأسف هذه القيم والمفاهيم الديمقراطية لم تكن متمثلة بعمق عند رجال المعارضة. والسبب أننا كنا نعيش منذ نصف قرن في ظل نظام سياسي أعدم السياسة وعمل على تفريغ المجتمع من أي نشاط حر ثقافي أو فكري أو سياسي، وفرض سلطة شمولية استباحت حياة الأفراد وعقولهم، وعمّمت حكم الإرهاب، وراهن على بث الفرقة ونزع الثقة بين الأفراد حتى داخل الأسرة الواحدة.

س7: هل يمكنكم أن تضعونا في صورة ما جرى في اجتماع جنيف الأول مع “تحالف أصدقاء سورية” بحضور وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون؟ هناك من يرى أن تسميتكم لرئاسة المجلس الوطني جاءت بضغط خارجي لتوفير واجهة مدنية تُرضي الغرب، بينما يُترك القرار الحقيقي بيد تيارات بعينها، وعلى رأسها الإخوان المسلمون. كيف تردون؟

أرى أنك تطرح سؤالاً تجاوزه الزمن. كما أنني لا أفهم ما هي علاقة جنيف واحد الذي لم ينعقد وتسميتي لرئاسة المجلس الوطني والإخوان المسلمين. لا أدري كيف جمعت كل ذلك في سؤال واحد بالإضافة إلى أنني لكن لا بأس.

بالنسبة للمؤتمر، اقتصر على اجتماع مجموعة العمل من أجل سورية بحضور الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية الاتحاد الروسي وتركيا والصين وفرنسا وقطر والكويت والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية (هيلاري كلينتون) وممثلة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. لم يحصل فيه شيء مثير، وانتهى بتبني النقاط الست لحل الأزمة السورية التي عرفت بخطة كوفي أنان المبعوث المشترك الأممي العربي للمسألة السورية. وقد استقال أنان بعد 6 أشهر بسبب غياب إرادة دولية في التوصل إلى حل، كما ذكر.

أما في ما يتعلق بتسميتي رئيساً للمجلس الوطني فكتبت عنها بالتفصيل في كتابي عن الثورة “عطب الذات” وبينت كيف أن هذا المجلس نشأ عن مبادرة كنت أول المشاركين فيها أنا شخصياً لجمع الأطراف السياسية من أحزاب وتنسيقيات اتفقت في نهاية النقاش على إعلان المجلس الوطني وعلى تسمية رئيسه بالإجماع. وجميع ممثليها لا يزالون أحياء. ولعل سوء الفهم لحقيقة هذا المجلس نابع من الخلط بينه والمجلس الذي أعلن قبل شهر ونصف في أنقرة من قبل ما سمي فيما بعد بمجموعة 74 وغلب عليه بالفعل الطابع الإسلامي. ولكن هؤلاء لم يؤسسوا المجلس الجديد وإنما دخلوا فيه كطرف بين 7 أطراف أخرى ولم يلبثوا حتى انشقوا على بعضهم ولم يعد لهم أي قرار موحد أصلاً. ومن المعيب أن يتم تجاهل هذا الأمر والاستمرار في ترديد ترهات ذكرها بعض الإخوان من أنهم كانوا أصحاب القرار. وهذا ما تمسك بالتذكير به ولم يكف عن ترداده النظام البائد بهدف الإساءة للمعارضة. والاستمرار في التشكيك بهوية المجلس الوطني السياسية يعني إدانة جميع قوى المعارضة التي شاركت في تأسيسه بما فيها لجان التنسيق المحلية وإعلان دمشق وهيئة التنسيق (التي أخلت بوعدها في اللحظة الأخيرة) وغيرهم، كما يسيء إلى الإخوان المسلمين أنفسهم بمقدار ما يظهر إخلالهم بالتوافق الوطني وانعدام مصداقيتهم.

س8: في كتابكم “عطب الذات”، ألقيتم باللوم على الغرب في فشل الثورة، متحدثين عن خداع أمريكي وأوروبي. كيف تفسّرون هذا الموقف من مفكر مطّلع على تجارب الثورات العالمية؟ هل هو نقد للغرب، أم مراجعة ذاتية، أم تبرير للفشل؟

مثل هذه التعميمات السريعة تضر بفهمنا لما حدث ولا تفيد فيه شيئاً.

أولاً، أنا لم ألقِ أبداً اللوم على خداع الغرب. الغرب هو نفسه أطراف متعددة والى جانب الغرب هناك دول أخرى عربية وإقليمية وعالمية لا غربية كان لها دور في دعم الثورة أو مواجهتها أو تشتيت صفوفها، والى جانب الدول الأجنبية جميعاً كنا نحن أيضاً، أعني السوريين، فاعلين فيها ولنا في فشلها، إذا تحدثنا عن فشل، دور لا يقل أثراً عن غيرنا. كما أن السوريين المشاركين في الثورة لم يكونوا طرفاً واحداً.

فقد كان إلى جانب المعارضة/المعارضات السياسية فصائل أهلية انتشرت على امتداد الجغرافية السورية من دون انتماءات سياسية وإيديولوجية واضحة في البداية سوى شعار إسقاط النظام. وتعددها هو الذي سوف يشكل تحدياً كبيراً للثورة بعد وقت. كما كانت هناك قوى إقليمية ودولية كبيرة ومؤثرة تشارك في صراع متعدد الأبعاد على سورية وفيما بينها على الأرض السورية لم ينته حتى اليوم، بعد سقوط النظام. وهي التي كان لها الأثر الأكبر في توجيه الأحداث. فميليشيات إيران والطيران الحربي الروسي هما اللذان حسما المعركة قبل أن يسقط النظام في ديسمبر كانون الأول 2024. لكن ضعف المعارضة وتشتتها وتمزقها وسيرها في طريق الانقسام إلى منصات تسعى كل منها لكسب دعم دول إقليمية أو عالمية وتبعيتها هذا كله هو الذي حرمها من إمكانية تشكيل قيادة سياسية واحدة وذات رؤية سياسية واضحة لمآل الثورة وأهدافها، كما أن تعدد الفصائل المقاتلة وارتهان معظمها لإرادات مموليها منعنا من بناء خطة عمل واستراتيجية وطنية واضحة وقلل من دورنا ووزننا كسوريين في تقرير مصير البلاد السياسي وسمح لقوى خارجية أن تلعب دوراً أكبر فيه.

يرجع تأخر سقوط الأسد وحلول سلطة جديدة تمثل الشعب الثائر إلى تضارب خيارات استراتيجية وسياسية لكل الأطراف التي شاركت فيها، سورية وأجنبية. ويرجع هذا التضارب إلى تباين المصالح، والصراع على مواقع النفوذ، وحماية مواقع تخص جميع الأطراف التي شاركت فيها. هناك تباين بل تناقض المصالح الذي ظهر داخل المعسكر الغربي ذاته، لكن أيضاً داخل المعسكر العربي وداخل المعسكر الدولي بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وداخل صفوف الفصائل الثورية ذاتها، وهو ما ساهم بقسط أكبر في تعطيل قدرتنا على توحيد قواها ولعب دور مؤثر في الثورة.

باختصار، ليس هناك عامل واحد يفسر المشقة التي عاناها السوريون في ثورتهم وإنما عوامل متعددة داخلية (ضعفنا البنيوي كمجتمع سياسي وانقساماتنا كمعارضة) وخارجية (تنازع الدول الأجنبية وتضارب المصالح) وعنف النظام غير المسبوق في تاريخ القمع السياسي في العصر الحديث (استخدام حرب الإبادة الجماعية والتغيير الديمغرافي لتشريد الحاضنة الشعبية والتآمر مع الدول الأجنبية وميليشياتها العابرة للحدود)، كل ذلك كان عوامل ذاتية وموضوعية تضافرت لتحرم السوريين من فرصة الانتصار السريع وغير المكلف على نظامهم الإجرامي. تبيان ذلك، وإبراز أين أخطأنا كمعارضة وفصائل، وما دور القوى الإقليمية وتضارب مصالح القوى الدولية، هو موضوع كتاب “عطب الذات”. وقد ركزت فيه على “الذات” لأنني أردت أن ننظر في أخطائنا الفردية والجمعية قبل أن ننظر في سياسات الآخرين والدول المتنازعة دون توفير النقد لها أيضاً.

ثانياً، لم أتحدث عن فشل الثورة وإنما عن فشل المعارضة في قيادتها. وفشل المعارضة لا يعني فشل الثورة لأن مصير الثورة لم يكن مرتبطاً بالمعارضة. ينبغي أن نميز بين ضعف المعارضة وفشلها في تشكيل قيادة سياسية موحدة وذات صدقية للثورة، وهذا ما ذكرته وذكرت أسبابه في كتاب “عطب الذات” وبين مصير الثورة والبلاد الذي لم يكن بين يدي المعارضة أو ليس بالدرجة الأولى.

وثالثاً وأخيراً، قلت أن الثورة لا تفشل طالما نجحت في تحقيق هدفها الأول وهو إسقاط المنظومة الحاكمة ونزع الشرعية عنها حتى لو لم تنجح في الإجهاز على وجودها المادي مباشرة. فلمجرد اندلاعها تحدث الثورات تغييرات عميقة لا تلبث أن تظهر بمناسبة أو أخرى. وما شهدناه في العام الجاري من سقوط النظام القديم يؤكد ذلك بعد ما عم اليأس عند الكثيرين.

س9: كيف تنظرون اليوم إلى دور المثقف السوري في ظل الانقسام السياسي الحاد؟ وهل فشل المثقف في مواكبة نبض الشعب كما فشلت المعارضة في تمثيله؟

المشكلة أنه ليس هناك مثقف جمعي في حالتنا، أي إنتلجنسيا متبلورة وتعمل ككتلة أو مجموعة أو نخبة متفاهمة لقيادة طبقة أو تحالف وطني أو تحقيق مشروع سياسي اجتماعي. هناك مثقفون أفراد لكل منهم خياراته وحساسيته وطريقة عمله وأسلوبه وغاياته الشخصية المختلطة أحياناً بالعامة. لهذا لم يكن للمثقفين السوريين الذين لعبوا دوراً كبيراً في انتفاضة “ربيع دمشق” السياسية أي دور بارز في قيادة أو توجيه ثورة آذار الكبرى السورية. هناك أفراد انخرطوا فيها لكن ليس بوصفهم مثقفين ولا تعبيراً عن تجمع مثقفين. ولذلك همّشوا بسرعة من قبل قادة فصائل فرضوا أنفسهم بقوة إرادتهم وسلاحهم أو بتعاونهم مع قوى خارجية عربية ثم أجنبية، وقاد بعضهم فصائلهم حسب مزاجهم وأحياناً خدمة لمصالحهم الشخصية. وهذا ما ترك المثقفين خارج دائرة الفعل والقيادة وضاعت جهودنا في كل الاتجاهات بدل أن تصب في اتجاه واحد. وكان التجسيد الأوضح لهذا الخروج وتغييب المثقفين أو غيابهم إسقاط الأسد ووراثة حكمه في دمشق على يد هذه الفصائل ذاتها أو بعضها، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام. وإذا أراد المثقفون أن يستعيدوا دورهم أو أن يكون لهم دور بوصفهم كذلك في المستقبل السياسي لمجتمعهم ما عليهم إلا أن ينزلوا إلى صفوف الجمهور ويعملوا على تثقيفه وتوعيته وتنظيمه.

س10: ما تقييمكم للخطاب السياسي للقيادة السورية الحالية؟ وهل ترون أنها تسعى حقاً إلى انفتاح سياسي أم أنها تكرّس أدوات الحكم السابقة بوسائل جديدة رغم وجود ملامح ديمقراطية في الواقع السوري كحرية الرأي والإعلام والسعي نحو المصالحة الوطنية ومحاولة تطوير المؤسسات المدنية؟ وما رأيكم بخطواتها الحالية نحو إسرائيل؟

الواضح، والسبب أنها تخوض معركة مزدوجة داخل صفوف الفصائل التي نجحت في إسقاط نظام الأسد من جهة ومعركة موازية لا تقل حساسية ودقة في الشارع السوري المقسم بين طوائف وتيارات إيديولوجية وفكرية ومناطق لا يكاد يجمع بينها سوى انتمائها الماضي إلى الدولة السورية التي ارتبطت أيضاً بنظام كريه يسعى الجميع إلى التحرر من كابوسه والابتعاد عن ذكراه.

وما ينطبق على الخطاب ينطبق على الممارسة السياسية التي تمزج بين آليات وأساليب عمل انفرادية تشبه ما عرف به النظام البائد مع آليات وأساليب عمل جديدة أو إذا شئت ملامح “ديمقراطية” تتجلى في التسليم بهامش من الحريات العامة والتعامل من دون فوقية وعدوانية ميزت الإدارة السابقة مع الجمهور من قبل المسؤولين أو الطبقة الإدارية الجديدة التي احتلت مواقع الإدارة والسلقة. هناك إذن وضع سياسي تختلط فيه عناصر القديم والجديد معاً، وينفتح على أكثر من احتمال. والأغلب السير في اتجاه شعبوي يحقق التفافاً أوسع جمهور مع السلطة، بما في ذلك جمهور الفئات التي كانت تنتمي إلى النظام القديم، باللعب على الأمور والشعارات الرمزية، وربما القومية والطائفية، وفي المقابل فتح الطريق واسعاً أمام سلطة المستثمرين الباحثين عن الأرباح والنفوذ، وبالتالي خلق الشروط الملائمة لتكوين فئة من القطط السمان من المحليين والأجانب على الصعيد الاقتصادي.

ولا أعتقد أن هذا الأسلوب المتحفظ إن لم نقل الغائم، والسير على سكتين في الوقت نفسه، بعيد عما تظهره السياسة تجاه إسرائيل حيث يختلط البحث عن التهدئة وربما السلام بالسعي إلى تجنب الالتزام بمعاهدات جديدة أو بحلول نهائية. هنا أيضاً المؤقت والراهن هو الحاسم. المهم في نظر السلطة القائمة أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سورية وأن تحترم مظاهر السيادة السورية في انتظار مناسبات قادمة تسمح بمراجعة الاتفاقات الوقتية أو الظرفية في شروط مختلفة وتحت أضواء جديدة. في نظري عدم الحسم في المسائل والقضايا الأساسية هو الذي يسم اليوم أكثر من أي شيء آخر سلوك السلطة القائمة وخياراتها. وهذا ما يترك للجمهور إمكانية أن يغذي أوهاماً أو توقعات متناقضة ويسمح للسلطة أن تمسك بالمبادرة وتبقي الخصوم عاجزين عن اتخاذ أي قرار. لكن هذا أيضاً ما يشكل للأسف فرصة كبيرة للمتصيدين في الماء العكر من الفلول الاقتصاديين والسياسيين ومن الساعين للإثراء السريع قبل استقرار حكم القانون وللمتلاعبين بالعدالة حتى يقضوا حوائجهم بالكتمان.

س11: هل تعتقدون أن هناك فرصة لحوار وطني جاد في ظل الظروف الراهنة؟ وإن طُلب منكم تقديم خارطة طريق، فما أهم مرتكزاتها؟

نظراً لعدم تنظيم حوار وطني يجري الحوار الآن بطريقة عشوائية وغير منظمة وغير منتظمة. الجميع يعبر ويطرح أفكاره من أصحاب الفكر أو المطالب السياسية، الإسلاميون والعلمانيون والمؤيدون والمعارضون واللامركزيون والمركزيون ودعاة السلام مع إسرائيل ودعاة التحذير من التطبيع، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو في الصحافة والإعلام الوطنيين أو في الصحافة الأجنبية. والرأي العام يتابع لحظة بلحظة ما يجري من مبادرات وملاحظات وانتقادات وتفاعلات. والنتيجة حوار فوضوي يختلط فيه الحابل بالنابل والغث بالسمين والتسميم الإعلامي بالتأمل النظري، يفتقر لأجندة وطنية واضحة ويصعب أن نخرج منه أو يخرج منه الجمهور بحصيلة واضحة أو توجهات مفيدة.

هل هناك إمكانية لتنظيم هذا الحوار بشكل أفضل وبفعالية أكثر، بحيث يتم ضمن أطر ومن خلال إشكاليات وموضوعات وقضايا واضحة ومطروحة، ويوجه بهدف التوصل إلى غايات منشودة تساهم في إعادة بناء الوعي الوطني الممزق وتوجيه سياسة الحكومة والتأثير على خياراتها؟ أعتقد أن هذا ممكن لكن لا ينبغي أن ننتظره من قبل الدولة كما أنه ليس من مهامها وحدها. وربما لا تستطيع السلطة الراهنة في الوضع الحرج والدقيق الذي توجد فيه، في الداخل والخارج، وعلى المستوى العقدي والمستوى السياسي، أن تقوم بتنظيمه أو لا مصلحة لها بتنظيمه. لكن إذا تم التوافق بين مجموعة من الشخصيات المستقلة ذات الصدقية بالإمكان تنظيم حوار جدي وطويل الأمد بين السوريين على مختلف اتجاهاتهم على شرط توفير دعم فعاليات اجتماعية، من رجال أعمال ونقابات مهنية وتجمعات سياسية ونشطاء ومنتديات فكرية وغيرها له، والمشاركة فيه وتأمين الحماية له. السوريون من جميع الطوائف والطبقات والانتماءات السياسية والفكرية في أشد الحاجة اليوم إلى الحديث فيما بينهم والتداول بروح ديمقراطية متفهمة للأزمة العميقة الراهنة وللفرصة التي تتيحها لإعادة بناء سورية جديدة بالفعل في القضايا الوطنية الكبيرة السياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية التي تهمهم وتعنيهم. وهذا ما لاحظته من لقاءاتي مع الجمهور في العديد من المدن التي زرتها. وهذا هو الطريق الوحيد لتوحيد رأيهم أيضاً وإظهار نقاط توافقهم واختلافاتهم.

س12: الآن هناك لجنة مشكلة من الرئاسة السورية مهمتها تنظيم الانتخابات التشريعية والإعداد لاختيار أعضاء مجلس الشعب، ما رأيكم بهذا الإجراء من الناحية الدستورية، وهل لكم رؤية مغايرة لهذا الإجراء؟

رأيي أن السلطة الجديدة ما كانت بحاجة إلى تنظيم مثل هذه الانتخابات الصورية لقيادة المرحلة الانتقالية. هي وجميع الناس والدول يدركون أنها سلطة جديدة تدير فترة انتقالية أي مؤقتة وفي ظروف استثنائية صعبة ومعقدة ومن المستحيل ضبطها والتحكم بكل عناصرها وعوامل التأثير فيها. وهي بوصفها سلطة انتقالية طارئة ليست ملزمة، وغير قادرة، على إنتاج دستور ومجلس تشريعي منتخب، إذ لو كان ذلك ممكناً ومتاحاً لما كنا بحاجة إلى مرحلة وسلطة انتقاليتين. وانتقالية يعني أنها بالتعريف ليست ولم تصل إلى السلطة بانتخابات عامة، فهي سلطة طوارئ بالضرورة ويسري عليها قانون الطوارئ الذي صيغ لمعالجة كل تغيير مفاجئ وشامل تنقلب فيه الأفكار والتوازنات ويحتاج الحاكم فيه إلى سلطات استثنائية للحد من مخاطر الفوضى والاقتتال. ولمثل هذه الحالات لحظت الدساتير قوانين الطوارئ التي تعطي للسلطة التنفيذية صلاحيات واسعة وأبرزها تعليق العمل بالدستور القائم، وإمكانية تعديل بعض مواد القانون التي لا تنسجم مع توجهاتها السياسية.

كان من الأفضل للسلطة الجديدة أن تحكم حسب إعلان دستوري تصوغه هي وتعلنه على الجمهور، ومن خلال مجلس وطني معين من خبراء في شتى المجالات إضافة إلى من تثق بهم من رجالاتها، يضع خطة واضحة للانتقال إلى المرحلة العادية، ويركز على إعادة بناء الدولة والإدارة واستعادة السيادة والوحدة الترابية والوطنية، ويتحمل المسؤولية كاملة عن الحقبة الانتقالية. فهي بحكم الأمر الواقع صاحبة السيطرة السياسية لا يمكن أن يزاحمها عليها أحد. وأن تكون المرحلة الانتقالية سنتين أو ثلاثة على أقصى تقدير يعقبها انتخابات عامة شرعية تنبثق عنها أغلبية سياسية تفرز حكومة تملك كافة الصلاحيات ونبدأ مرحلة ديمقراطية طبيعية.

والواقع أنه في المرحلة الانتقالية وهي مرحلة طوارئ لا تنبع شرعية السلطة من آلية انتخابها، فهي بالضرورة غير منتخبة، وإنما من إنجازاتها في الأمور الأساسية المطلوبة منها وأهمها على الإطلاق إعداد البلاد لانتخابات تشريعية نزيهة تزود الشعب بمجلس نيابي يمثله ويعيد صياغة الدستور وما يسمى العقد الاجتماعي، ويفتح حقبة الحياة السياسية الطبيعية. ويستدعي هذا الإعداد توحيد البلاد والمجتمع وإعادة إطلاق النشاطات الاقتصادية والاجتماعية وحل المشاكل الإدارية وتوفير شروط مشاركة عموم الشعب في الانتخابات.

س13: إن عاد الزمن إلى الوراء، هل كنتم ستكررون دخولكم المباشر إلى العمل السياسي خلال الثورة؟ أم كنتم ستكتفون بدور المفكر والناقد من بعيد؟

ليس هناك تناقض بين العمل الفكري والالتزام الأخلاقي تجاه المجتمع. بل أكاد أقول أنه لا يوجد عمل فكري يستحق الذكر من دون التزام أخلاقي تجاه المجموع. والعمل السياسي هو التزام أخلاقي تجاه المجتمع الذي نعيش فيه عندما لا يكون هدفه السلطة وإنما مساعدة الناس على التجمع والتفاهم والتعاون لتحقيق غايات إنسانية شرعية مثل الحرية والعدالة والمساواة ومكافحة العنصرية ومشاعر الكراهية والتمييز الاجتماعي.

كان هذا موقفي قبل الثورة وخلالها وبعدها. وهذا ما دفعني إلى مغادرة سورية منذ استلام الأسد الأب السلطة الذي رأيت فيه بداية حقبة سوداء استبدادية وفاشية. وهذا ما ينبغي أن يكون موقف أي مواطن، أي كل فرد، إذا أراد أن يكون مواطناً. فجوهر المواطنة الالتزام بالعمل في السياسة أي المشاركة في الحياة العمومية. فالمواطن لا يكتسب مواطنته إلا بالمشاركة في المسؤولية الجماعية والوطنية. أما السياسي أو رجل السياسة فهو من يكرس نفسه للسياسة أي للعمل السياسي ويجعل منه ميدان نشاطه الشخصي الرئيسي. لذلك لا يمكن للسياسي المحترف إلا أن يعمل من أجل الوصول إلى السلطة أو احتلال مناصب المسؤولية السياسية من وزارة ورئاسة ونيابة وقيادة أحزاب لأنها هي السبيل لتحقيق برنامجه السياسي. وقد تكون دوافعه شخصية مصلحية وقد تكون أخلاقية وطنية وإنسانية.

ورئاستي للمجلس الوطني جاءت تكملة لنشاطي الفكري والسياسي في إطار ثورة الشعب السوري مثلي مثل جميع المشاركين فيها. وعندما رأيت أن بقائي في هذا المنصب لم يعد مفيداً أو ناجعاً في هذا الإطار قدمت استقالتي منه. لكنني لم أنسحب من الثورة ولا تركت السياسة ولا وقفت على الحياد أو على الهامش. بقيت بالعكس متابعاً ومنخرطاً فيها ليس عن طريق الكتابة والمقالة والنشر فقط وإنما من خلال السعي السياسي لتقريب وجهات النظر وتوحيد فصائل الثورة وإطلاق المبادرات التي تساعد على إنجاحها أيضاً. هذا عمل سياسي لا يتناقض مع العمل الفكري بل يعزز أحدهما الآخر، لكنه يختلف عن الاحتراف السياسي الذي يكرس جهد السياسي بأكمله للصراع على السلطة أو مناصبها التي هي الوسيلة الرئيسة للتأثير في القرارات العمومية وبالتالي في مصير المجتمعات.

س14: ورد في كتابكم “عطب الذات” تحليلاً مطولاً للنخب الثقافية والسياسية وخلافاتها داخل وخارج المجلس الوطني السوري وقد فهم القارئ أنكم وجهتم إليهم الاتهام بفشل الثورة أيضاً، ما هو ردكم على ذلك؟

أعتقد أن الإجابة واضحة في الجواب على السؤال رقم 8. هناك مبالغة كبيرة في القول أن المثقفين كانوا وراء فشل الثورة أو حتى أنه كان لهم باع كبير فيه. ما ذكرته هو أنهم فشلوا في الالتحاق بالثورة وتشكيل قيادة سياسية لها بل حتى فكرية، مما ترك مسألة القيادة معلقة، وسمح لجميع الفصائل والجماعات الدينية وبعض رجال الدين بالتطوع لقيادتها. باختصار، لم يلعب المثقفون دوراً كبيراً في فشل الثورة لأنهم لم يلعبوا دوراً كبيراً في قيادتها. وربما كان هذا الإقرار بمحدودية دورنا هو أحد أسباب اعتراضهم على ما ذكرته عن فشلهم، أي فشلنا كمثقفين، في الارتفاع إلى مستوى مسؤولية القيادة لثورة تجاوزت الجميع. ثم أن الثورة لم تفشل، كما هو واضح اليوم، وإنما استعادت مسيرها ونجحت في النهاية في تحقيق هدفها الأبرز: إسقاط النظام الوحشي، لكن بقيادة نخبة نقيض النخبة المثقفة التي أطلقت شرارتها منذ ربيع دمشق عام 2001.